• Криминальная Россия

• Фильмы России и СССР

• Следствие ведут знатоки

• Выступления Михаила Задорнова

• Перейти на мобильную версию сайта

Опубликовать

Одноклассники!

В Мой Мир

Следствие вели... с Леонидом Каневским. Коварство и любовь

1991 год, город Печоры Псковской области. 17-летняя Марина выходит на пять минут из дома и бесследно исчезает. Поиски и опросы знакомых результатов не дают. Нашлась только случайная свидетельница, которая видела, как девушка садилась в какой-то автомобиль.

Печоры

| Город

Печоры

|

Печо́ры (эст. Petseri) — город (с 1782 года) в Псковской области России, административный центр муниципальных образований Городское поселение Печоры и Печорский район. Находится в 3 км от железнодорожной станции Печоры-Псковские.

Главная достопримечательность города — Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь, основанный в XV веке.

География

Расположен на западной окраине Псковской области и Печорского района, вплотную примыкая к российско-эстонской границе (пограничные переходы: «Шумилкино» — автомобильный, «Куничина гора» — автомобильный). Расстояние от областного центра — 53 км. В пределах города (по восточной и северной частям) протекает небольшая река Пачковка.

История

Дореволюционный период

Название «Печоры» происходит от старо-рус. «печеры» (пещеры), дату открытия которых монастырская летопись определяет 1392 годом.

Основание поселения Печоры относится к 1472 году. По данным летописей, это событие связано с деятельностью православного священника Ивана (в иночестве — Ионы), который в 1472 году бежал сюда из Дерпта (Тарту) после разгрома немцами-католиками «правоверной церкви, поставленной от пскович», и основал Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь; поселение развивалось как посад при данном монастыре. В 1473 году была освящена Успенская церковь этого монастыря, первоначально прорубленная в пещере.

В XVI — начале XVIII веков Печоры были важным стратегическим пунктом на западных рубежах Русского государства. В начале XVI века монастырь был разрушен рыцарями-католиками Ливонии, но вскоре отстроен заново. Особенно укрепился и разбогател он при игумене Корнилии (управлял монастырём с 1529 по 1570 год). В 1565 году монастырь был обнесён стенами с 9 сторожевыми башнями и тремя воротами (после чего стал называться Печорской крепостью), а внутри были построены каменная Благовещенская церковь и надвратная Никольская церковь. Именно здесь (если не самим Корнилием, то под его непосредственным руководством) был составлен летописный свод — Третья Псковская летопись.

В 1581—1582 годах Печорская крепость выдержала осаду войск польского короля Стефана Батория, в 1611—1616 годах — польских войск Яна Ходкевича и шведских войск Густава II Адольфа, в годы Северной войны 1700—1721 годов — осаду шведских войск Карла XII в 1701 и 1703 гг.

Именным указом императрицы Екатерины II от 7 (18) июня 1782 года Печоры получили статус города, который стал центром образованного этим же указом Печорского уезда.

Герб города был утверждён Екатериной II 29 декабря 1782 (9 января 1783) года:

В 1-й части щита, в голубом поле барс и над ним из облак выходящая рука. Сие внесено для того, что оный город принадлежит Псковскому Наместничеству.

Во 2-й части щита, в серебряном поле из камня, называемого Печера, изображена гора, в которой видна пещера, каковые в том месте действительно существуют.

Печорский уезд просуществовал недолго. Согласно штатам губерний, утверждённых Павлом I 31 декабря 1796 (11 января 1797) года, Псковская губерния разделялась на шесть уездов. На момент издания штатов в состав губернии входили девять уездов и, следовательно, три подлежали упразднению. Одним из ликвидированных уездов стал Печорский. В отличие от двух других (Новоржевского и Холмского) он не был восстановлен указом Александра I от 24 апреля (6 мая) 1802 года, и Печоры так и остались заштатным городом. Более того, большинство источников XIX — начала XX века вообще не называют Печоры городом, считая его лишь пригородом Пскова. Однако упрощённое городское самоуправление в соответствии с «Городовым положением» 1892 года в Печорах всё же функционировало.

23 июля (4 августа) 1889 года было открыто правильное движение по Псково-Рижской железной дороге, которая прошла в нескольких километрах к северу от Печор. Станция Печоры (ныне — Печоры-Псковские) была открыта в 1899 году.

К началу XX века (1905 год) площадь селитебной территории города равнялась 45 десятин 1540 кв. сажен (49,87 га). В Печорах было 11 улиц и переулков общей длиной 1605 сажен (3,42 км) и 5 площадей. Город был почти исключительно деревянным — из 228 жилых строений насчитывалось лишь 7 каменных и 6 «полукаменных». Улицы Печор освещались керосиновыми фонарями, которых в городе было 31. Водопровод в городе отсутствовал, источниками воды служили колодцы и речка Пачковка.

Промышленное предприятие в городе было одно — кожевенный завод, кроме того, насчитывалось 115 ремесленников. В Печорах было 10 легковых извозчиков, все они были заняты перевозкой пассажиров между городом и железнодорожной станцией. Также в городе работала почтово-телеграфная контора.

В городе функционировала земская больница на 24 койки, медицинский персонал состоял из врача, фельдшерицы-акушерки и одного фельдшера (к 1914 году число фельдшеров возросло до трёх и был открыт фельдшерский пункт). Земская больница, помимо города, обслуживала также сельское население Печорской, Слободской и половины Паниковской волостей Псковского уезда. Кроме медицинских, в городе был также земский ветеринарный врач и участковый ветфельдшер.

Из образовательных учреждений к 1914 году в Печорах работали два начальных министерских училища (двухклассное, преобразованное 27 сентября (10 октября) 1913 года в высшее начальное училище, и одноклассное), земская школа и церковно-приходская школа (при монастыре). Из общественных организаций в городе имелись эстонское музыкально-певческое общество «Калев» (основано 8 (21) августа 1907 года), общество сельского хозяйства, просветительное общество (основано в 1912 году), общество трезвости «Сеятель», общество пчеловодства, вольное пожарное общество (организовано 8 (20) августа 1887 года как пожарная дружина, общество — с 10 (23) января 1911 года). Также в Печорах функционировало общество взаимного кредита (устав утверждён 25 июля (7 августа) 1913 года).

После 1917 года

В период Первой мировой войны город в конце февраля 1918 года был оккупирован германскими войсками. После вывода кайзеровской армии из Прибалтики Печоры стали объектом борьбы между Красной Армией и войсками буржуазной Эстонии. 30 ноября 1918 года в покинутые немцами Печоры вступили советские войска, но 4 февраля 1919 года в результате контрнаступления город заняли эстонцы (2-й пехотный полк 2-й дивизии). Затем 11 марта 1919 года Печоры вновь перешли под контроль 10-й стрелковой дивизии Красной Армии, но ненадолго — уже 29 марта эстонские войска повторно овладели городом и удерживали его вплоть до конца войны.

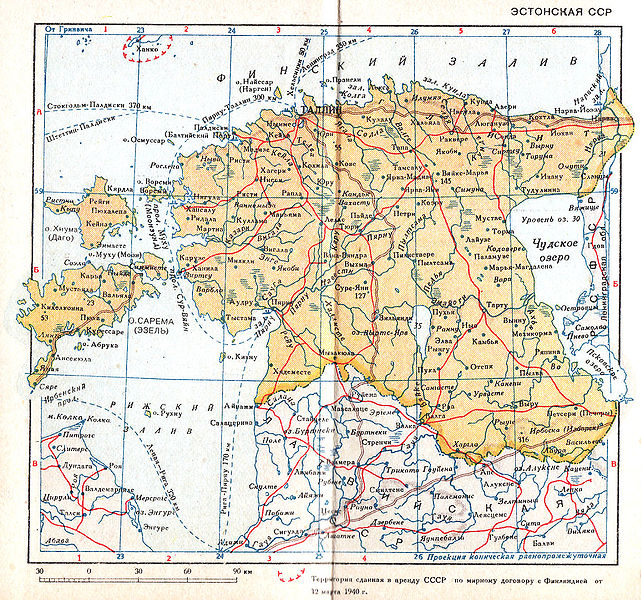

В 1920 году в соответствии с условиями Тартуского мирного договора город вошёл в состав Эстонии и стал административным центром уезда Петсеримаа (от эстонского названия города «Петсери» (эст. Petseri)). В 1920-е годы в Эстонии на равных использовались как русский, так и эстонский варианты наименования города. В 1930-е годы, с ростом авторитарных и националистических тенденций в республике, русский вариант был вытеснен из употребления — не только в официальных документах, но и в русскоязычной печати разрешалось использовать лишь эстонский ойконим «Петсери». В 1935 году были пересмотрены также названия городских улиц, причём ряд русских топонимов был заменён на эстонские.

После присоединения города к Эстонии русское «Городовое положение» стало применяться к Печорам в полном объёме (в Эстонии оно действовало до 1938 года). Город получил полноценную систему органов местного самоуправления — городскую думу и избираемую ею городскую управу во главе с городским головой. Дума состояла сначала из 17, затем из 15 гласных и избиралась жителями города на трёхлетний срок. Как правило, на думских выборах разворачивалась борьба между эстонской и русской общинами города, каждая из которых выставляла на выборах один или несколько избирательных списков. Успех на выборах неизменно сопутствовал эстонцам: как правило, они составляли две трети гласных. Городскими головами в межвоенный период также были исключительно эстонцы.

В эстонский период территория города расширилась, достигнув к середине 1930-х гг. 2,49 км² (в том числе застроенная территория — 1,89 км²). Население Печор за время эстонской независимости выросло в 2,5 раза. По темпам роста Печоры занимали второе место в Эстонии, уступая лишь таллинскому пригороду Нымме. Демографический рост протекал неравномерно — численность населения города устойчиво росла в 1920-е годы, но затем в условиях экономического кризиса практически стабилизировалась. Рост возобновился лишь во второй половине 1930-х годов, с улучшением экономической конъюнктуры. Несмотря на резкое увеличение населения, Печоры оставались маленьким городом — по численности населения они находились лишь на 11-м месте в Эстонии, и из уездных городов превосходили только Пайде и (незначительно) Курессааре. По данным переписи 1934 года, в Печорах проживало лишь 6,6 % населения Петсеримаа (самый низкий показатель среди уездов Эстонии).

Важной чертой демографического развития довоенных Печор стала также значительная эстонизация населения города (см. ниже), в результате которой чисто русский до революции город к середине 1930-х гг. приобрёл смешанный эстонско-русский национальный состав, при небольшом перевесе титульного этноса.

В 1931 году станция Печоры стала железнодорожным узлом — 28 июля вступила в строй линия на Тарту. Таким образом, Печоры получили кратчайшую железнодорожную связь со столицей республики. В 1920-е годы в Печорах появились первые автомобили, но число их до конца 1930-х годов не превышало двух десятков.

В образовательной сфере значимым моментом в эстонский период истории Печор стало открытие в городе 24 января 1919 года первого среднего учебного заведения — Печорской реальной гимназии (с 1923 года — общегуманитарная гимназия). Преемником этого учебного заведения сегодня считается Печорская лингвистическая гимназия. Гимназия была организована на базе высшего начального училища. В гимназии первоначально было два отделения — русское и эстонское. В 1937 году в результате реформы средней школы в гимназии осталось только эстонское отделение. Стремясь сохранить русское среднее образование в Петсеримаа, меценат Б. Б. Линде в том же году открыл в городе частную гимназию, но проработала она только один год. В августе 1940 года предполагалось вновь открыть в Печорской гимназии русское отделение, но из-за политических перемен в Эстонии эти планы не были осуществлены. Система начального образования в Печорах в межвоенный период была представлена двумя начальными школами. Также в городе была одна профессиональная школа. Кроме того, в 1933 году в монастыре была открыта духовная семинария, которая до 1940 года произвела три выпуска.

В эстонский период в Печорах начали издаваться собственные газеты, как на русском, так и на эстонском языке. Однако из-за небольшого количества читателей эти издания, как правило, не были долговечными. Наиболее известная русская газета «Печерянин» (она выходила и на эстонском языке) издавалась лишь полгода (с 16 июля по 10 декабря 1920 года, всего было выпущено 39 номеров). Из эстонских газет наиболее долговечной стала «Petseri Uudised: Petseri eestlaste häälekandja». Это издание выходило с 4 июня 1932 года по 31 декабря 1937 года (вышло 382 номера).

Факт принадлежности города Эстонской Республике благоприятно сказался на судьбе Псково-Печерского монастыря, который не был закрыт, как это произошло в 1920-е—1930-е годы со всеми монастырями в СССР. В то же время в рамках эстонской аграрной реформы большая часть земельных владений монастыря в мае 1925 года была конфискована. Монастырю были оставлены лишь 16 десятин непосредственно под постройками и ещё 50 десятин вне Печор. В результате обитель осталась практически без средств, и в дальнейшем могла существовать в основном за счёт государственной поддержки и частных пожертвований. Кроме того, настоятель монастыря епископ Иоанн (Булин) вступил в конфликт с руководством Эстонской православной церкви и в 1932 году был отстранён от должности.

24 мая 1939 года в городе произошёл катастрофический пожар. Из 650 городских домов огнём было уничтожено 212, около 1,5 тысяч человек остались без крова. От огня пострадали и некоторые прилегающие к Печорам деревни, где сгорело несколько десятков домов.

После присоединения Эстонии к СССР в 1940 году город первоначально оставался в пределах административных границ Эстонской ССР. 10 июля 1941 года Печоры были оккупированы нацистской Германией, и с декабря 1941 года в качестве окружного центра были включены в состав генерального комиссариата «Эстония» Рейхскомиссариата «Остланд». Город был освобождён 11 августа 1944 года войсками 291-й стрелковой дивизии 116-го стрелкового корпуса 67-й армии 3-го Прибалтийского фронта в ходе Тартуской операции.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 августа 1944 года Печоры были переданы из Эстонской ССР в состав РСФСР и включены в одновременно образованную Псковскую область. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 января 1945 года в составе Псковской области был образован Печорский район, и Печоры стали его административным центром. Первоначально в составе Эстонии был оставлен Печорский железнодорожный узел. Он был передан в состав РСФСР Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 октября 1957 года вместе с прилегающей территорией (деревни Малая Кулиска, Ключи и Тамме), а взамен этого деревни Подмогилье и Пердага вошли в состав Эстонской ССР.

Решением Псковского облисполкома № 177 от 28 апреля 1976 года в городскую черту Печор были включены населённые пункты Богдановка, Большая Пачковка и Майское, решением Малого Совета Псковского облсовета № 147 от 18 августа 1993 года — населённые пункты Головино, Куничина Гора, Малая Пачковка, Мыльниково, Рагозино, Сахалин, Слобода и железнодорожная станция Печоры-Псковские.

С 2007 года Печоры были исключены из погранзоны и ныне въезд путешественников со стороны России в него свободный.

Большую часть истории Печор русские резко преобладали в этнической структуре населения города. Исключением стал лишь период пребывания города в составе независимой Эстонии, когда Печоры были довольно сильно эстонизированы. Так, в 1890 году в Печорах проживали лишь четыре эстонские семьи, а к 1914 году их было около 150 человек. Но уже по данным переписи 1922 года эстонцы (включая сету) составляли 33,8 % населения города. К 1931 году доля эстонцев достигла 51,3 %, к 1934 году — 54,8 %, к 1937 году — 56,9 %. Однако после присоединения Эстонии к Советскому Союзу и передачи города в состав РСФСР эстонский элемент был быстро вытеснен русским.

По данным переписи 2002 года национальный состав населения города выглядел следующим образом:

- русские — 11638 (89,14 %)

- украинцы — 338 (2,59 %)

- белорусы — 221 (1,69 %)

- эстонцы — 177 (1,36 %)

- в том числе сету — 31 (0,27 %)

- прочие — 682 (5,22 %)

Экономика

Промышленность

Основные предприятия: керамический завод «Евро-Керамика» (напольная и облицовочная плитка, керамогранит), комбинат нерудных материалов (известковая мука), конфетная фабрика «Надежда».

Транспорт и связь

Железнодорожный транспорт

В северной части города расположена станция Печоры-Псковские Санкт-Петербург-Витебского отделения Октябрьской железной дороги. Станция — узел двух направлений: на Псков и на Койдула.

Станция является пограничной. Четыре раза в неделю (пт, сб, вс, пн) курсирует одна пара пригородных поездов по маршруту Печоры-Псковские — Псков. Дальнее пассажирское сообщение по станции с конца 1990-х годов отсутствует, нет и какого-либо железнодорожного пассажирского сообщения с соседней Эстонией.

Автомобильный транспорт

Печоры расположены на удалении от крупных автомагистралей и являются узлом автомобильных дорог лишь регионального значения. Общая протяжённость дорожной сети на территории городского поселения «Печоры» — 234,4 км (в том числе с твёрдым покрытием — 42,75 км). В Печорах имеется автобусная станция, являющаяся подразделением ГППО «Псковавтотранс». От автостанции отправляются 2 транзитных международных (№ 626 Печоры — Нарва и № 989 Псков — Таллин) и 11 пригородных маршрутов, связывающих город с Псковом и населёнными пунктами Печорского района. Эти маршруты обслуживаются ГППО «Автоколонна № 1454» (кроме транзитных, а также маршрута № 126А Печоры — Псков). За сутки отправляются 17—18 рейсов (за неделю — 124). Кроме того, в городе работает частная транспортная компания ООО «Нива» (основана в 2000 году). Эта фирма обслуживает пригородный маршрут Печоры — Псков (7—12 отправлений в сутки, 75 в неделю), а также международные маршруты Печоры — Вярска — Выру (2 рейса в неделю), Печоры — Тарту (2 рейса в неделю). Автобусы ООО «Нива» отправляются от площади Победы. Эта же компания обслуживает 5 внутригородских автобусных маршрутов (№ 2, 3, 4, 5, 6), а также и городское такси. В Печорах базируется автобусное предприятие «Viking», обслуживающее маршруты «Печоры — Санкт-Петербург», «Печоры — Москва» и туристические поездки в Псковской области.

Практически на окраине города находится международный автомобильный пункт пропуска Куничина Гора (Россия) — Койдула (Эстония). Пересечение границы возможно на автомобиле, пешком и на велосипеде.

Связь

В городе имеются два городских отделения почтовой связи (индексы 181500 и 181502). Мобильная связь обеспечивается четырьмя основными российскими операторами (МегаФон, МТС, Билайн, Tele2 Россия). Кроме этого, территория города покрывается эстонскими сотовыми сетями (EMT, Elisa, TELE2), поэтому здесь возможно попадание в международный роуминг, не выезжая за пределы России.

Банковский сектор

В Печорах находятся подразделения Сбербанка РФ (Доп. офис № 8630/01564) и Россельхозбанка.

Социальная сфера

Образование[править | править вики-текст]

В Печорах имеются 3 средние общеобразовательные школы: Печорская гимназия (основана в 1944 году, 700 учащихся), Печорская лингвистическая гимназия (основана в 1919 году, 134 учащихся) и школа № 3 (основана в 1946 году, 484 учащихся). Также работают Печорская районная детско-юношеская спортивная школа, Печорская школа-интернат, Дом детского творчества, Детская школа искусств и 4 детских сада.

Здравоохранение

В городе функционирует Печорская центральная районная больница (ЦРБ) на 117 коек (в том числе 94 круглосуточного стационара). В состав ЦРБ входит поликлиника на 250 посещений в смену. Врачей имеется 26, среднего медицинского персонала — 90 человек. Аптечных учреждений (аптеки, аптечные пункты и киоски) — 7.

Культура

В городе работают Печорский центр культуры, Печорская центральная районная библиотека (основана в 1944 году) и районная детская библиотека, а также детская школа искусств. В библиотеках города в 2009 году работало 24 сотрудника.

Музей истории города Печоры (18 сотрудников) основан в 1949 году и в настоящее время является филиалом ГУК «Псковский Государственный объединённый историко-архитектурный и художественный музей-заповедник». В музее представлены такие экспозиции и выставки, как:

- «Археологическая»

- «История возникновения монастыря и крепости»

- «Социальная и духовная жизнь Печор конца XIX — начала XX веков»

- «Печорские ярмарки»

- «Печоры в 1920-1940 гг.»

- «Культура сету в XX столетии»

Религия

В городе расположен Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь, а также следующие православные церкви:

- Храм Рождества Христова в посёлке Майский

- Храм Сорока Мучеников Севастийских (1817 год; колокольня 1860 год)

- Храм великомученицы Варвары (сетуская)

Также в городе действует лютеранская церковь Св. Петра (построена в 1923—1926 годах, освящена 19 сентября 1926 года). После Второй Мировой войны на протяжении 25 лет она оставалась единственным действующим евангелическо-лютеранским храмом на европейской территории РСФСР.

Псково-Печерский монастырь

| Монастырь | |

|

Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь

|

|

Псково-Печерский монастырь |

|

| Страна | Россия |

| Город | Печоры |

| Конфессия | Православие |

| Епархия | Псковская |

| Тип | Мужской |

| Дата основания | 1473 год |

| Здания: Успенская пещерная церковь • Михайловский собор • Сретенская церковь • Церковь Николы Вратаря • Большая звонница • Стены и башни • Ризница |

|

| Известные насельники | Корнилий Псковский Иоанн (Крестьянкин) Иона Вениамин (Федченков) Савва (Остапенко) |

| Реликвии и святыни | Псково-Печерская икона «Умиление» |

| Настоятель | Тихон (Секретарёв) |

| Статус | |

| Состояние | Действующий монастырь |

| Сайт | Официальный сайт |

Свя́то-Успе́нский Пско́во-Пече́рский монасты́рь — один из самых крупных и известных в России мужских монастырей с многовековой историей. В 1473 году здесь была освящена выкопанная в песке пещерная церковь Успения, что считается временем основания монастыря.

Монастырь ни разу за всю свою историю не закрывался. В межвоенный период (до января 1945 года) находился в пределах Эстонии, благодаря чему сохранился.

В 1967–2006 годах в монастыре подвизался архимандрит Иоанн (Крестьянкин).

История

Достоверных сведений о начале монашеской жизни на месте современного монастыря нет, как не проводилось и научных обследований пещер. Предположительно природного происхождения, эрозионно-суффозионные пещеры в отложениях песчаника по берегам ручья Каменец стали известны местным жителям в 1392 году. По легенде в них жили монахи, бежавшие в псковскую землю с юга, от набегов крымских татар. Главный пещерный комплекс носит название "Богом зданная пещера", и состоит из Успенской пещерной церкви с обходной галереей (малые пещеры), ближних пещер с мощами преподобных Печерских Марка ("начального инока"), Ионы, Лазаря и матери Вассы и далее продолжается некрополем из семи подземных галерей-улиц с пещерной церковью Воскресения Христова в конце 6-й галереи и часовня. По легенде пещеры были вновь обнаружены Иваном Деменьтевым около 1470 года, уже с надписью над входом "Богом зданная пещера".

В 1470 году в пещере поселился иеромонах Иона, бывший священник Георгиевского храма Юрьева-Ливонского (ныне Тарту), который ископал пещеру, где устроил церковь Успения Пресвятой Богородицы, освященную в 1473 году. Вокруг храма впоследствии образовалась обитель.

Находясь на границе между Россией и Ливонией, где владычествовали немцы, обитель не раз подвергалась разорению со стороны немцев, шведов и поляков. Московское правительство, ввиду важного военного положения монастыря, укрепило его крепостными стенами.

В Успенском храме в медной раке покоятся мощи прп. Корнилия, одного из первых игуменов обители, погибшего смертью мученика от руки Иоанна Грозного, который подозревал игумена в измене.

В ризнице хранилось множество древних драгоценностей и реликвий. Библиотека была богата старопечатными книгами и рукописями.

В годы Великой Отечественной войны

После оккупации Псково-Печерский монастырь продолжал оставаться в двойном подчинении: митрополиту Таллинскому Александру (Паулусу) и экзарху Прибалтики митрополиту Сергию (Воскресенскому). С 1940 года и до октября 1941 года наместником монастыря являлся архимандрит Парфений (Шатинин). В октябре 1941 года Парфений (Шатинин) ушёл на покой по старости и по решению старцев руководство принял игумен Павел (Горшков), управлявший монастырём до ареста советскими спецслужбами в конце 1944 года.

Весной 1942 года в монастыре поселился оказавшийся на оккупированной территории схиепископ Макарий (Васильев), который ранее находился на «нелегальном положении» (катакомбный епископ).

Монастырь принимал активное участие в деятельности Псковской православной миссии, внешне оказывал лояльность оккупационным властям для возможности легального служения.

В годы оккупации в Псково-Печерском монастыре проходили съезды и совещания высшего духовенства Балтийского экзархата, в частности так называемое архипастырское совещание, состоявшееся 28 августа 1943 года в Сретенском храме, в котором приняли участие: митрополит Виленский и Литовский Сергий (Воскресенский), экзарх Латвии и Эстонии, архиепископ Нарвский Павел (Дмитровский), епископ Рижский Иоанн (Гарклавс), епископ Ковенский Даниил (Юзвьюк), схиепископ Макарий (Васильев) и другие. Монастырскую братию представлял игумен Павел (Горшков), монахи Илья, Аркадий, Никон, схииеромонах Симеон. Со стороны оккупационных властей присутствовали гебитскомиссар, городской голова города Петсери, префект полиции.

В мае 1943 года Псково-Печерский монастырь посетил и выступил перед насельниками А. А. Власов.

В ночь с 31 марта на 1 апреля 1944 во время налёта советской авиации в монастыре осколком бомбы убит схиепископ Макарий.

После освобождения Псковщины игумен Павел (Горшков) был включён в комиссию по расследованию преступлений оккупантов в Псковщине. Но в октябре 1944 года последовал неожиданный арест. Его обвинили в сотрудничестве с оккупантами. Осуждён на 15 лет за антисоветскую деятельность. Умер в 1950 году. Реабилитирован в 1997 году.

Послевоенное время

16 января 1945 года Печорский район был передан из Эстонской ССР в состав Псковской области РСФСР. Около 40 лет на территории Российской Федерации действовали только два монастыря — Псково-Печерский и открытая в 1946 году Троице-Сергиева лавра.

Чтобы уверить окрестное население в «свободе совести в СССР» Совет по делам Русской православной церкви организовал летом 1946 года посещение монастыря Патриархом Алексием (Симанским).

С 1949 года по 1954 год наместником был архимандрит Пимен (Извеков), впоследствии Патриарх Московский и всея Руси.

28 июля 1959 года Указом Святейшего Патриарха Алексия наместником был назначен игумен Алипий (Воронов) (в 1961 году возведен в сан архимандрита), — до 12 марта 1975 года усердно трудившийся в деле восстановления и сохранения Псково-Печерской обители. Алипий не позволил закрыть монастырь в тяжелые для церкви годы хрущёвской «оттепели»[3], благодаря его усилиям в 1973 году в Печоры вернулись сокровища, вывезенные нацистами из ризницы монастыря[4].

В монастыре провели последние годы жизни митрополит Вениамин (Федченков), архиепископ Владимир (Кобец), епископы Феодор (Текучёв), Иоанникий (Сперанский), Андрей (Сухенко). Все они погребены в монастырских пещерах.

В сентябре 1995 года архимандрит Псково-Печерского монастыря Роман (Жеребцов) по требованию патриарха Московского и всея Руси Алексия II подал в отставку. Он был обвинён прессой в том, что установил в монастырских пещерах гроб с телом Николая Гавриленкова, одного из руководителей Великолукской организованной преступной группировки, убитого 30 июня 1995 года.

Современный облик монастыря

Успенская пещерная церковь

Церковь Николы Вратаря

Большая звонница

К востоку от Успенского собора, по той же линии, на площадке находится главная монастырская колокольня, или звонница, каменная из нескольких столбов, поставленных в одну линию, от запада к востоку.

Большая звонница — одно из крупнейших архитектурных сооружений подобного типа (как и звонница Новгородского Софийского собора, звонницы церкви Богоявления и Пароменской Успенской церкви во Пскове).

Она насчитывает шесть основных пролетов (звонов) и седьмой, пристроенный позднее, благодаря чему образуется как бы второй ярус.

Собрание колоколов Псково-Печерского монастыря — одно из самых значительных как на Псковской земле, так и в Северо-Западной России.

Михайловский собор

Сретенская церковь

Построена в 1540-м году в качестве трапезной; перестроена под храм в 1867-70 г.г. (причем цокольный этаж, в котором некогда располагались кухня и подсобные помещения, остался нетронутым). Капитальный ремонт проведён в 1924 году.

Ризница

Стены и башни

Крепость с шестью башнями и тремя воротами была построена в 1558 - 1565 годах как пограничная крепость во время Ливонской войны вблизи ливонской крепости Нейгаузен . Позднее были построены еще четыре башни. Крепость выдержала двухмесячную осаду отряда войск Стефана Батория и венгерского отряда под командованием Борнемиссы в 1581 году, и впоследствии неоднократно участвовала в приграничных боевых действиях вплоть до конца Северной войны в 1721 году.

Башня Верхних решёток — рядом с Тайловской башней, над оврагом и протекающем по его дну ручьём Каменец. В нижней части башни выложена небольшая каменная арка, сквозь которую воды ручья попадают внутрь крепости. Каменная арка или свод закрывался железной решёткой, чтобы осаждающие не воспользовались ручьём для проникновения в крепость. Решётка дала наименование и самой башне. Несмотря на то, что башня Верхних решёток стоит на дне оврага, она самая высокая в Печорской крепости, и её верхняя точка достигает высоты 25 метров. За стенами скрыты 6 боевых ярусов с бойницами и широкими камерами для установки пушек. Шатёр башни увенчан дозорной площадкой - караульней, караульной избой, с которой хорошо просматриваются подходы к крепости и ближайшая местность. От башни, словно крылья, расходятся участки стен — прясла, соединяя в одно целое башни, поставленные на берегах оврага. Особенно живописно этот участок боевых укреплений смотрится с туристической площадки, расположенной почти напротив башни Верхних решёток.

Башня нижних решёток, так же, как и Башня верхних решёток, поставлена на дне оврага, ниже по течению ручья, и замыкает северо-восточную дугу крепостной стены. Ручей здесь становится шире и глубже, чем там, где попадает в крепость. Башня Нижних решёток имеет четыре боевых яруса. На каждом из трёх нижних по четыре бойницы с широкими боевыми камерами. На самом верхнем ярусе — семь бойниц. Их расположение позволяло брать под контроль практически все направления возможных атак. Кроме того, на третьем ярусе имелся выход на крепостную стену. Эта деталь очень важна, ведь рядом с башней находятся нижние ворота. Чтобы усилить защиту ворот, над ними в крепостной стене были установлены бойницы, между которыми расположен киот с изображением Спаса.

Настоятели

- Игумены

- Иона

- Селиван, иером.

- Иона

- Сергий

- Симон

- Дорофей

- Герасим

- Корнилий (1529 — 20 февраля 1570)

- Савва (1571—1572)

- Сильвестр (1572 — ?)

- Трифон

- Тихон (ок.1580-1583)

- Никон I

- Мелетий

- Иоаким (1593 — не позднее 1611)

- Архимандриты

- Иоаким (не позднее 1611 — 6 июля 1616)

- Антоний I (1617—1621)

- Иоасаф I (3 февраля 1621—1627)

- Иов (1627—1634)

- Порфирий (1634—1639)

- Рафаил (1639—1643)

- Макарий (1643—1650)

- Митрофан (1650—1656)

- Зосима (1656—1663)

- Герасим (1663—1669)

- Паисий (1669—1682)

- Иоасаф II (1682—1686)

- Паисий II (1686—1699)

- Корнилий II (1699)

- Аарон (1706 — ?)

- Феодосий (1711—1724)

- Маркелл (Радышевский) (1724—1726)

- Филарет (1726—1729)

- Вениамин (Сахновский) (1730—1731)

- Кирилл (1731—1732)

- Игнатий (1732—1745)

- Геннадий (Андреевский) (1746—1753)

- Иосиф (1753—1785)

- Варлаам (1785—1792)

- Петр (1792—1800)

- Венедикт (1800—1835)

- Антоний II (1835—1844)

- Антоний (Шокотов) (24 января 1845—1850)

- Никон II (1850—1856)

- Аполлос (Беляев) (26 октября 1856—1864)

- Феогност (1864—1868)

- Павел (1868—1882)

- Нафанаил (1882—1885)

- Павел (1885—1890)

- Иннокентий (1890—1894)

- Мефодий (Холмский) (1894—1906)

- Никодим (Воскресенский) (1906—1914)

- Августин (Синайский) (1914—1917)

- Александр (Петровский) (1917—1918)

- Аркадий (Чанк) (1919—1920)

- Иоанн (Булин) (октябрь 1920—1932)

- Николай (Лейсман) (1932—1940)

- Парфений (Шатинин) (1940—1941)

- Павел (Горшков) (декабрь 1941—1944)

- Агафон (Бубиц) (1944—1946)

- Никон (Мико) (1946)

- Нектарий (Григорьев) (1946—1947)

- Владимир (Кобец) (1947—1949)

- Пимен (Извеков) (конец 1949 — конец 1953)

- Сергий (Гаврилов) (1954—1956)

- Августин (Судоплатов) (1956 — 1 октября 1959)

- Алипий (Воронов) (28 июля — 3 сентября 1959, 6 октября 1959 — 12 марта 1975)

- Гавриил (Стеблюченко) (7 апреля 1975—1988)

- Павел (Пономарёв) (26 августа 1988 — март 1992)

- Роман (Жеребцов) (1992 — 6 октября 1995)

- Тихон (Секретарёв) (с 17 августа 1995)

Интересные факты

- Архимандрит Тихон (Шевкунов) на основе снятых в монастыре в 1986 году материалов создал фильм «Псково-Печерская обитель». В 2011 году была издана его книга «"Несвятые святые" и другие рассказы», многие рассказы в которой связаны с Псково-Печерским монастырём, где подвизался автор.

Леонид Каневский

Леонид Каневский родился 2 мая 1939 года в Киеве. Его родители к искусству отношения не имели. Правда, мама в юности училась в Киевской консерватории, но в семнадцать лет вышла замуж, и с консерваторией пришлось распрощаться. Отец же по профессии был технологом-фруктовщиком. Он очень любил свою профессию и хотел, чтобы и сын пошел по его стопам.

Юный Леонид, однако, мечтал совсем о другом. С одиннадцати лет он хотел стать артистом. Окончив школу, семнадцатилетний паренек отправился покорять Москву.

Поступить в театральное оказалось совсем не просто. В Школу-студию МХАТ Леонида не приняли. Великий Масальский, сложив пальцы трубочкой и приставив ее (трубочку) к глазу, сказал: «Не наша фактура!». То же самое его ждало и Щепкинском училище. Вновь юноша услышал, что не подходит по фактуре.

Удача Каневскому улыбнулась в Театральном училище им. Б.В. Щукина. Он был зачислен на курс Веры Константиновны Львовой. Здесь же ему довелось учиться у замечательных педагогов Цецилии Львовны Мансуровой и Владимира Георгиевича Шлезингера. Педагогом по художественному слову был знаменитый чтец Яков Михайлович Смоленский. Вместе с Леонидом Каневским учились: Василий Ливанов, Андрей Миронов, Зиновий Високовский и Ольга Яковлева.

По окончании в 1960 году Щукинского училища Леонид Каневский был принят в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола. В 1967 году он перешел в Театр на Малой Бронной.

Дебютировал Леонид Каневский в кино в 1965 году, снявшись в сказке «Город мастеров». А спустя три года на экраны вышла искрометная комедия «Бриллиантовая рука». Каневскому досталась совсем небольшая, почти эпизодическая роль контрабандиста. Начинающий актер сам придумал текст, придумал, как все это обыграть, и роль получилась удивительно смешной, запоминающейся. Это был его первый большой успех.

Всесоюзную славу актеру принесла роль майора Томина в знаменитом телесериале «Следствие ведут Знатоки». Первые четыре фильма вышли в 1971 году и сразу обеспечили главным героям невероятную зрительскую любовь. В какой то степени этот успех был прогнозируемым. Детективный, лихо закрученный сюжет, обаятельные и такие непохожие Знаменский (Георгий Мартынюк), Томин (Леонид Каневский) и Кибрит (Эльза Леждей) – это и стало залогом популярности. Но вот то, что сериал затянется на многие-многие годы, вряд ли кто ожидал. На протяжении двух десятилетий зрители с неослабевающим интересом следили за очередными расследованиями Знатоков.

Не меньшей любовью Знатоки пользовались и у правоохранительных органов. Знаменитые концерты, посвященные Дню Милиции, практически никогда не обходились без их выступлений. Вспоминает Леонид Каневский: «И вообще, в Союзе не было такого горотдела милиции, который бы не приглашал нас выступить. Нас передавали, как эстафетную палочку. Знали, например, что я люблю париться, а Герка обожает пельмени. Встречавшие нас милицейские руководители еще у трапа самолета говорили: «Семеныч, банька топится. Яковлевич, пельмени варятся». Замечательно встречали! Конечно, это давало заработок, но и интересно было безумно. Каждый месяц - минимум по две поездки. <…> Мы были чем-то вроде жилетки, в которую можно все свои беды и проблемы выплакать. Такая себе живая исповедальня. И для кого? Для тогдашнего руководства!»

О популярности Знатоков говорит такой факт. Однажды в Комсомольске-на-Амуре милицией был задержан вор в законе, живший в одной гостинице с артистами. Узнав, о том какие соседи проживали рядом с ним, он был невероятно огорчен, что не успел ограбить их. На удивленный вопрос начальника милиции, мол, что у них, артистов, и брать то нечего, тот ответил: «Не понимаешь ты, начальник. Не в этом суть. Представляешь, какой бы звон по зоне пошел, что я ЗнаТоКов обнес!»

При такой популярности и длительности сериала, Каневский не стал актером одной роли. Актер много и интересно снимался. При этом играл он преимущественно характерные роли. Удивительно, но его майор Томин да еще эпизод в картине «Весна на Одере» стали единственными положительными ролями в кино. Каневский с присущей ему легкостью и изяществом играл всевозможных жуликов, воров, гангстеров, хулиганов, или просто отрицательных типов.

Все прекрасно помнят, например, его господина Бонасье в приключенческом фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» (1979). Как и в «Бриллиантовой руке», вновь небольшая, эпизодическая роль, и вновь успех, который стал для актера, по его собственному признанию, «полнейшей неожиданностью, хотя и очень приятной». Замечательным оказался его дуэт с Леонидом Ярмольником в детском фильме «Пеппи-Длинный чулок» (1984), где они изобразили двух жуликов-воров – Карла и Блона.

Начало 90-х. С развалом Советского Союза, стали приходить в упадок театры и кино. Многие актеры оставались без работы. Леонид Каневский вспоминает: «В то время вообще театры пустовали. Дикое было ощущение, совершенно непривычное. Понимаешь, невостребованным оказался не я, а дело, которому я служил и служу. В то тяжелое время людям было не до спектаклей. Как раз тогда Женя Арье носился с идеей создания русскоязычного театра в Израиле, собирал труппу, пригласил и меня. Я его хорошо знал, поверил и решил в свои пятьдесят круто изменить свою жизнь».

Так в 1991 году Леонид Каневкий оказался в Израиле, в Тель-Авиве, став вместе с Евгением Арье одним из основателей Театра «Гешер» («Мост»). «На первых порах было чудовищно тяжело... Трудностей хватало. Например, однажды мы четыре месяца не получали зарплату. Старая закалка помогла все это перенести. А затем театр начал развиваться, набирать обороты. Талант Жени Арье, его огромная энергия принесли свои плоды» - рассказывает Леонид Каневский.

Очень скоро театр приобрел в Израиле большую популярность, а для актеров, в том числе и для Каневского, стал настоящим домом. Здесь им было сыграно множество разнообразных ролей. Любимыми спектаклями Леонида Семеновича являются «Дело Дрейфуса», «Три сестры», «Деревушка», «Раб», «Шоша».

Там же в Израиле Каневский проявил себя в новом качестве – ведущего телепрограммы. Когда открылся русскоязычный телеканал, он был приглашен вести передачу «Хочу все съесть». Каневский согласился вести эту программу при одном условии - если она не будет копией программы Андрея Макаревича «Смак». В результате появилась новая интересная передача, которую смотрит в буквальном смысле вся страна.

А что же кино? Леонид Каневский продолжал немало сниматься. Только теперь талантом актера уже наслаждались израильские зрители. Он сыграл в довольно известных израильских фильмах: «Опоздавшая свадьба», «Электрический человек», «Еврейская месть» (роль - пятидесятилетний репатриант Натан) и других.

Со своей будущее женой Анной Леонид Каневский познакомился в 1967 году. Анна - дочь известного актера Ефима Березина – знаменитого Штепселя из киевского дуэта «Тарапунька и Штепсель», который многие годы блистал на эстрадных подмостках Советского Союза. Программы для этого дуэта писал Александр Каневский - старший брат Леонида. Он то и познакомил их. А поженились Леонид и Анна лишь спустя восемь лет.

Анна по профессии - филолог, переводчик с английского и польского языков. В 1977 году у них родилась дочь Наташа. Она окончила театральный факультет Тель-Авивского университета. По специальности Наталья - театральный дизайнер, работает на израильском телевидении.

С января 2006 года по настоящее время Леонид Семёнович Каневский — ведущий документального сериала «Следствие вели…» на «НТВ». Параллельно актёр продолжает играть в театре «Гешер». в 2009 году снялся в сериале «Семин».

Каневский сыграл роли в более чем семидесяти фильмах и много ролей в театральных спектаклях. Награждён орденом Дружбы (20 апреля 2010).

Женат на дочери знаменитого «Штепселя» (Ефима Березина) Анне Березиной. Родной брат — писатель-сатирик Александр Каневский.