• Криминальная Россия

• Фильмы России и СССР

• Следствие ведут знатоки

• Выступления Михаила Задорнова

• Перейти на мобильную версию сайта

Опубликовать

Одноклассники!

В Мой Мир

Следствие вели... с Леонидом Каневским. Влюблен и очень опасен

Тула. Кто устроил жуткие пожарища, расставил вокруг иконы и написал «Их убил Бог»?

Об этом вы узнаете из очередного фильма из цикла «Следствие вели» с Леонидом Каневским.

Икона

Ико́на (ср.-греч. εἰκόνα от др.-греч. εἰκών «о́браз», «изображение») — в христианстве (главным образом, в православии, католицизме и древневосточных церквях) священное изображение лиц или событий библейской или церковной истории.

В искусствоведении иконами обычно называются изображения, выполненные в рамках восточнохристианской традиции на твёрдой поверхности (преимущественно на липовой доске, покрытой левкасом, то есть алебастром, развёденным с жидким клеем) и снабженные специальными надписями и знаками. Однако с богословской и религиоведческой точки зрения иконами являются также мозаичные, живописные и скульптурные изображения в любой художественной манере, если им воздается установленное Седьмым Вселенским собором почитание.

|

Богословское и метафизическое значение

Икона, являясь как и слово, «одним из средств познания Бога, одним из путей к объединению с Ним» (Вл. Лосский) есть произведение церковно-литургического искусства, а потому и значение её может быть раскрыто во всей полноте лишь в онтологических актах молитвы, совершаемой за литургией.

В церковном учении об иконах можно выделить четыре тесно переплетённых между собой аспекта:

- дидактический, соответствующий «буквально» тексту и сюжетной стороне Писания и Предания;

- символический, соответствующий «аллегорическому» уровню Библии;

- мистический: лица и события, изображенные на иконе, в акте напоминания актуализируют своё присутствие (не сущностно, а по действию, греч. «энергии»);

- и, наконец, тесно связанный с мистическим, литургический аспект иконы, её участие в формировани богослужебного пространства как «неба на земле».

Из функций иконы выделяют богословско-символическую, миссионерскую, эстетическую и богослужебную.[3]

Позиция иконоборцев

Иконоборцы, отвергая иконы, тем не менее допускали религиозную живопись. Они, таким образом, отрицали мистический и литургический аспекты священных изображений.

Иконоборцы основывали свои взгляды на второй из десяти заповедей, данных Богом Моисею: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им…» (Исх. 20:4-5). Хотя живописные изображения Христа и святых были известны уже древней церкви, но единообразный канон отношения к иконам отсутствовал. При этом в народных массах иконы окружались суеверным поклонением:

|

Произошёл «рост магических несуразностей в почитании священных предметов, грубое фетишизирование иконы». Такое поведение и вызывало обвинения в язычестве и идолопоклонстве. Ещё до начала иконоборчества Анастасий Синаит (VII век) писал: «Многие думают, что крещение достаточно чтится тем, кто войдя в церковь, перецелует все иконы, не обращая внимания на литургию и богослужение». Также академик В. Н. Лазарев отмечает, что для религиозного искусства в тот период уже была характерна излишняя чувствительность, которая для некоторых ставила под сомнение святость иконы. При этом, как отмечает историк Карташёв, просвещение в Византии к этому времени значительно понизилось, по сравнению с временами императора Юстиниана, и «тонкие проблемы догматики стали непосильны большинству богословских умов».

Позиция иконопочитателей

Иконопочитатели же опирались на более созвучное (по крайней мере, со времён Аристотеля) европейскому способу мышления понимание образа (в частности, на Ареопагитово апофатическое учение о «несходных подобиях»). Святые отцы уже в IV-V веках пришли к пониманию того, что образ (изображение) не является копией архетипа, но только его отражением, не во всём ему подобным. Такое понимание образа позволило иконопочитателям преодолеть одновременно обе противоположные ереси, в которых их обвиняли, и учением своим защитить важнейший в христианской культуре догмат (т. н. христологический) о «неслитном соединении» двух природ во Христе. По Иоанну Дамаскину, «иконы суть видимое невидимого и не имеющего фигуры, но телесно изображенного из-за слабости понимания нашего». В силу этой слабости мы и невидимое стремимся мыслить по аналогии с видимым, «ибо видим в сотворенном образы, тускло показывающие нам божественные откровения». Следовательно, изображается на иконе не «природа» (человеческая или божественная), не изобразимая вне конкретных ипостасей, но Ипостась, что и сохраняет непостигаемость и неизобразимость Первообраза (божественной природы и способа её соединения с человеческой) в изображениях Богочеловека (равно как и обоженных людей). «Христос, будучи изображенным на иконе, остается неописуемым», и не следует пытаться опровергать «разумом не постигаемое им, доказательствами — недоказуемое, силлогизмами — не подчиняющееся закону силлогизма».

Подчёркивая недопустимость переноса поклонения архетипу на саму икону (изображение) как его чувственное отражение (тем более, на материал, из которого она изготовлена — хотя он и освящается приобщённостью к святыне), VII Вселенский собор определил значение икон как напоминательное: иконы побуждают молящихся «к воспоминанию о самих первообразах и к любви к ним».

Отношение к иконам в народе

Среди невоцерковлённого народа почитание икон может принимать форму идолопоклонства, когда поклоняются самой иконе, а не тому, что на ней изображено. Иконе приписываются магические свойства. Подобное отношение, несовместимое с догматом об иконопочитании, систематически критикуется православными богословами.

На Руси такое представление об иконах известно издревле, при этом большое влияние оказало прежнее язычество.

С большим энтузиазмом принимались в народе сообщения о чудотворных иконах. Так, например, в XV веке Лука Колоцкий объявил, что нашёл «на некоем древе» икону Богородицы, явившуюся с неба. Икона, по рассказу Луки, проявила действие над «некиим расслабленным», лежавшим в доме Луки. Весть о чуде разнеслась по окрестным сёлам и к Луке стали стекаться больные в надежде на чудесное исцеление. Однажды Лука пошёл с иконой в Можайск. К нему навстречу Крестным ходом вышел князь Андрей Дмитриевич Можайский, сопровождаемый духовенством, боярами и толпой простого народа. Тогда Лука с иконой направился к Москве, где его встретил Митрополит Фотий с епископами и всем Священным собором, Великий Князь Василий I с боярами и толпа простых москвичей. Собранных Лукой средств оказалось достаточно для того, чтобы основать Колоцкий монастырь.

Освящение икон

Освящение икон — церковный обряд благословения и освящения иконы. В современной практике Русской Православной Церкви используется особый чин освящения икон с чтением специальных молитв и окроплением иконы святой водой. Молитвы на освящение икон известны также в католической и современной греческой церкви.

Классификация икон

По сюжетам иконы можно разделить на:

- Иконы Святой Троицы — символические и «по пророческим видениям» изображения троичного догмата.

- Иконы христологического ряда, среди которых выделяются непосредственно иконы Спасителя и изображения евангельских событий с участием Христа. Среди последних отдельную группу составляют т. н. «страстные» иконы (иконы страстного цикла), повествующие о страданиях и распятии Христа.

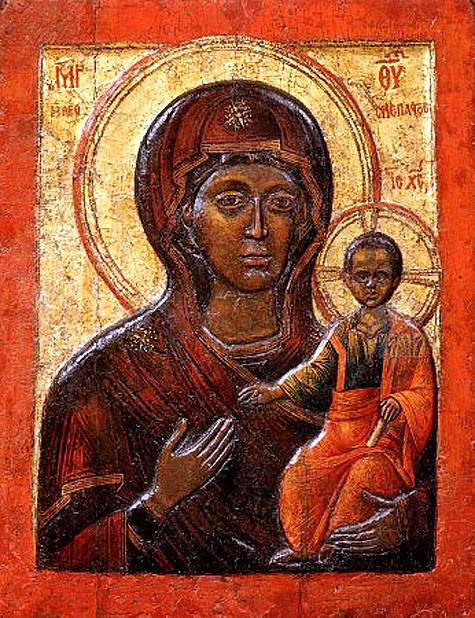

- Богородичные иконы, среди которых условно выделяют непосредственно иконы Марии и иконы богородичных праздников.

- Иконы святых и сил бесплотных.

- Иконы праздников и событий священной истории.

- Символические и аллегорические композиции.

По количеству изображаемых персонажей называют одно-, двух-, и т. д., а также многофигурные композиции.

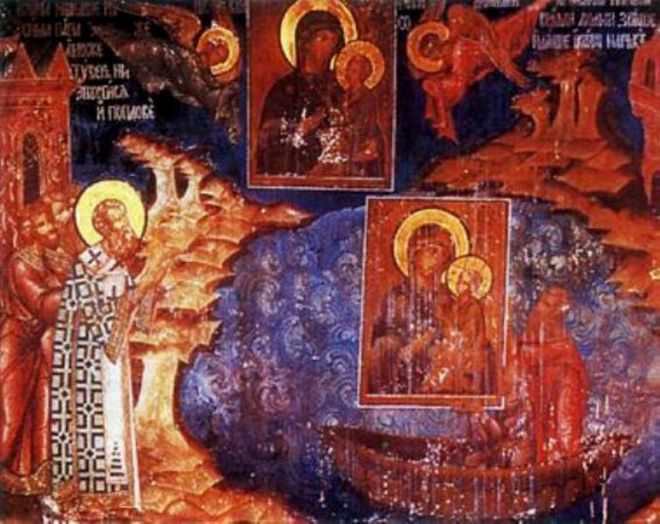

По количеству самостоятельных композиций выделяют одно-, двух- и т. д. -частные иконы. Кроме того, существуют иконы с клеймами, в которых основная центральная композиция (средник) окружена одним или несколькими рядами второстепенных композиций (клейм), обычно составляющих более или менее полный ряд иллюстраций, повествующий об истории изображённого в среднике лица или события, либо иллюстрирующие иной, связанный с ними текст. Среди подобных икон называют житийные иконы (иконы с житием), иконы с деяниями, иконы со сказанием, иконы с акафистом и т. д. В болгарской иконописи в XIX веке были распространены Иерусалимии — сложные многосюжетные композиции, посвящённые святым местам Иерусалима.

По объятности (охватываемости, масштабам изображаемых фигур) выделяются ростовые (изображающие персонажей в полный рост), тронные (полное изображение фигур восседающих на престоле), поясные (изображение фигур в пределах линии пояса или несколько ниже), огрудные (изображение фигур в пределах линии пупа), оплечные (изображение фигур в пределах линии груди) и оглавные (изображение только лика или лика и плеч в пределах линии ключиц) иконы. Поколенные и фрагментные изображения иконописи не свойственны.

По стилистическим особенностям иконы относят к той или иной «школе» иконописи: новгородской, московской, строгановской и т. д. Также в ходе искусствоведческой атрибуции икона может быть отнесена к «школе», «окружению» или «мастерской» конкретного иконописца, например: «икона окружения Андрея Рублёва» или «икона мастерской Дионисия».

По технике исполнения выделяют:

- живописные иконы, среди которых можно назвать энкаустические, мозаические, темперные иконы, иконы, написанные в технике масляной живописи, и т. д.

- вышитые иконы — выполненные в той или иной технике шитья

- литые иконы

- резные иконы

- печатные или типографские иконы

- сводчатый алтарь — складная икона из нескольких шарнирно скрепленных досок, покрытых живописным изображением с обеих сторон

По месту нахождения иконы делятся на домовые, путные (дорожные) и храмовые. Среди последних по месту расположения в храме называют иконостасные, заамвонные и т. д. Икона, участвующая в Крестном ходе называется выносной. Домовая икона может быть семейной (передающейся по наследству из поколения в поколение), мерной (заказанной после рождения в семье младенца в честь его патронального святого на доске, равной по размеру росту ребёнка при рождении), венчальной (участвующей в обряде венчания), именной (с изображением тезоименного её владельцу святого) и т. п. Икона, написанная по особому обещанию именуется обетной.

Среди икон выделяют чудотворные — отмеченные необычными явлениями, по типу чудотворения иконы могут называться явленными (чудесно обретёнными), мироточивыми (выделяющими миро), целительными и т. д. В иконы могут помещать в специальных мощевиках мощи святых.

По размеру существует несколько характерных наименований:

- листоушка (листовушка) — малая икона на доске размером от 1 до 4 вершков.

- пядница (пятка) — икона размером в пядь.

- осьмерик, девятерик, десятерик и т. д. — икона размером, соответственно, 8, 9 и 10 вершков

| Части иконной доски |

|---|

|

Икона как живописное произведение

И́конопись (от икона и писа́ть) — иконописание, иконное писание, вид средневековой живописи, религиозной по темам и сюжетам, культовой по назначению. В наиболее общем смысле — создание священных изображений, предназначенных быть посредником между миром Божественным и земным при индивидуальной молитве или в ходе христианского богослужения, одна из форм проявления Божественной истины.

Икона из мрамора, инкрустированная драгоценными камнями, X век — чуть ли не единственный уцелевший предмет в подобной технике. (Стамбул, Археологический музей, ранее — церковь монастыря Липса)

Леонид Каневский

Леонид Каневский родился 2 мая 1939 года в Киеве. Его родители к искусству отношения не имели. Правда, мама в юности училась в Киевской консерватории, но в семнадцать лет вышла замуж, и с консерваторией пришлось распрощаться. Отец же по профессии был технологом-фруктовщиком. Он очень любил свою профессию и хотел, чтобы и сын пошел по его стопам.

Юный Леонид, однако, мечтал совсем о другом. С одиннадцати лет он хотел стать артистом. Окончив школу, семнадцатилетний паренек отправился покорять Москву.

Поступить в театральное оказалось совсем не просто. В Школу-студию МХАТ Леонида не приняли. Великий Масальский, сложив пальцы трубочкой и приставив ее (трубочку) к глазу, сказал: «Не наша фактура!». То же самое его ждало и Щепкинском училище. Вновь юноша услышал, что не подходит по фактуре.

Удача Каневскому улыбнулась в Театральном училище им. Б.В. Щукина. Он был зачислен на курс Веры Константиновны Львовой. Здесь же ему довелось учиться у замечательных педагогов Цецилии Львовны Мансуровой и Владимира Георгиевича Шлезингера. Педагогом по художественному слову был знаменитый чтец Яков Михайлович Смоленский. Вместе с Леонидом Каневским учились: Василий Ливанов, Андрей Миронов, Зиновий Високовский и Ольга Яковлева.

По окончании в 1960 году Щукинского училища Леонид Каневский был принят в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола. В 1967 году он перешел в Театр на Малой Бронной.

Дебютировал Леонид Каневский в кино в 1965 году, снявшись в сказке «Город мастеров». А спустя три года на экраны вышла искрометная комедия «Бриллиантовая рука». Каневскому досталась совсем небольшая, почти эпизодическая роль контрабандиста. Начинающий актер сам придумал текст, придумал, как все это обыграть, и роль получилась удивительно смешной, запоминающейся. Это был его первый большой успех.

Всесоюзную славу актеру принесла роль майора Томина в знаменитом телесериале «Следствие ведут Знатоки». Первые четыре фильма вышли в 1971 году и сразу обеспечили главным героям невероятную зрительскую любовь. В какой то степени этот успех был прогнозируемым. Детективный, лихо закрученный сюжет, обаятельные и такие непохожие Знаменский (Георгий Мартынюк), Томин (Леонид Каневский) и Кибрит (Эльза Леждей) – это и стало залогом популярности. Но вот то, что сериал затянется на многие-многие годы, вряд ли кто ожидал. На протяжении двух десятилетий зрители с неослабевающим интересом следили за очередными расследованиями Знатоков.

Не меньшей любовью Знатоки пользовались и у правоохранительных органов. Знаменитые концерты, посвященные Дню Милиции, практически никогда не обходились без их выступлений. Вспоминает Леонид Каневский: «И вообще, в Союзе не было такого горотдела милиции, который бы не приглашал нас выступить. Нас передавали, как эстафетную палочку. Знали, например, что я люблю париться, а Герка обожает пельмени. Встречавшие нас милицейские руководители еще у трапа самолета говорили: «Семеныч, банька топится. Яковлевич, пельмени варятся». Замечательно встречали! Конечно, это давало заработок, но и интересно было безумно. Каждый месяц - минимум по две поездки. <…> Мы были чем-то вроде жилетки, в которую можно все свои беды и проблемы выплакать. Такая себе живая исповедальня. И для кого? Для тогдашнего руководства!»

О популярности Знатоков говорит такой факт. Однажды в Комсомольске-на-Амуре милицией был задержан вор в законе, живший в одной гостинице с артистами. Узнав, о том какие соседи проживали рядом с ним, он был невероятно огорчен, что не успел ограбить их. На удивленный вопрос начальника милиции, мол, что у них, артистов, и брать то нечего, тот ответил: «Не понимаешь ты, начальник. Не в этом суть. Представляешь, какой бы звон по зоне пошел, что я ЗнаТоКов обнес!»

При такой популярности и длительности сериала, Каневский не стал актером одной роли. Актер много и интересно снимался. При этом играл он преимущественно характерные роли. Удивительно, но его майор Томин да еще эпизод в картине «Весна на Одере» стали единственными положительными ролями в кино. Каневский с присущей ему легкостью и изяществом играл всевозможных жуликов, воров, гангстеров, хулиганов, или просто отрицательных типов.

Все прекрасно помнят, например, его господина Бонасье в приключенческом фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» (1979). Как и в «Бриллиантовой руке», вновь небольшая, эпизодическая роль, и вновь успех, который стал для актера, по его собственному признанию, «полнейшей неожиданностью, хотя и очень приятной». Замечательным оказался его дуэт с Леонидом Ярмольником в детском фильме «Пеппи-Длинный чулок» (1984), где они изобразили двух жуликов-воров – Карла и Блона.

Начало 90-х. С развалом Советского Союза, стали приходить в упадок театры и кино. Многие актеры оставались без работы. Леонид Каневский вспоминает: «В то время вообще театры пустовали. Дикое было ощущение, совершенно непривычное. Понимаешь, невостребованным оказался не я, а дело, которому я служил и служу. В то тяжелое время людям было не до спектаклей. Как раз тогда Женя Арье носился с идеей создания русскоязычного театра в Израиле, собирал труппу, пригласил и меня. Я его хорошо знал, поверил и решил в свои пятьдесят круто изменить свою жизнь».

Так в 1991 году Леонид Каневкий оказался в Израиле, в Тель-Авиве, став вместе с Евгением Арье одним из основателей Театра «Гешер» («Мост»). «На первых порах было чудовищно тяжело... Трудностей хватало. Например, однажды мы четыре месяца не получали зарплату. Старая закалка помогла все это перенести. А затем театр начал развиваться, набирать обороты. Талант Жени Арье, его огромная энергия принесли свои плоды» - рассказывает Леонид Каневский.

Очень скоро театр приобрел в Израиле большую популярность, а для актеров, в том числе и для Каневского, стал настоящим домом. Здесь им было сыграно множество разнообразных ролей. Любимыми спектаклями Леонида Семеновича являются «Дело Дрейфуса», «Три сестры», «Деревушка», «Раб», «Шоша».

Там же в Израиле Каневский проявил себя в новом качестве – ведущего телепрограммы. Когда открылся русскоязычный телеканал, он был приглашен вести передачу «Хочу все съесть». Каневский согласился вести эту программу при одном условии - если она не будет копией программы Андрея Макаревича «Смак». В результате появилась новая интересная передача, которую смотрит в буквальном смысле вся страна.

А что же кино? Леонид Каневский продолжал немало сниматься. Только теперь талантом актера уже наслаждались израильские зрители. Он сыграл в довольно известных израильских фильмах: «Опоздавшая свадьба», «Электрический человек», «Еврейская месть» (роль - пятидесятилетний репатриант Натан) и других.

Со своей будущее женой Анной Леонид Каневский познакомился в 1967 году. Анна - дочь известного актера Ефима Березина – знаменитого Штепселя из киевского дуэта «Тарапунька и Штепсель», который многие годы блистал на эстрадных подмостках Советского Союза. Программы для этого дуэта писал Александр Каневский - старший брат Леонида. Он то и познакомил их. А поженились Леонид и Анна лишь спустя восемь лет.

Анна по профессии - филолог, переводчик с английского и польского языков. В 1977 году у них родилась дочь Наташа. Она окончила театральный факультет Тель-Авивского университета. По специальности Наталья - театральный дизайнер, работает на израильском телевидении.

С января 2006 года по настоящее время Леонид Семёнович Каневский — ведущий документального сериала «Следствие вели…» на «НТВ». Параллельно актёр продолжает играть в театре «Гешер». в 2009 году снялся в сериале «Семин».

Каневский сыграл роли в более чем семидесяти фильмах и много ролей в театральных спектаклях. Награждён орденом Дружбы (20 апреля 2010).

Женат на дочери знаменитого «Штепселя» (Ефима Березина) Анне Березиной. Родной брат — писатель-сатирик Александр Каневский.