• Криминальная Россия

• Фильмы России и СССР

• Следствие ведут знатоки

• Выступления Михаила Задорнова

• Перейти на мобильную версию сайта

Опубликовать

Одноклассники!

В Мой Мир

Следствие вели... с Леонидом Каневским. Возвращение "Святого Луки"

Скандальная кража из Пушкинского музея бесценной картины «Евангелист Лука» великого голландца Хальса в 65-м году едва не стоила кресла министру культуры Фурцевой. Под подозрение попали музейные работники, иностранные туристы и дипломаты. Чтобы вернуть картину, милиции и КГБ пришлось провести уникальную операцию.

Кто входил в советскую антикварную мафию? Правда ли, что многие музейные шедевры живописи еще в советское время заменили искусными подделками? Откровения спекулянтов, коллекционеров и художников — в очередном фильме цикла.

|

|

| Франц Хальс | |

| Святой Лука, ок. 1625 | |

| холст, масло. 70×55 см | |

| Музей западного и восточного искусства, Одесса |

«Святой Лука» — картина Франса Хальса, известная благодаря своему похищению с московской выставки 1965 года, успешному возвращению и снятому на основе этой истории фильму «Возвращение Святого Луки».

Описание

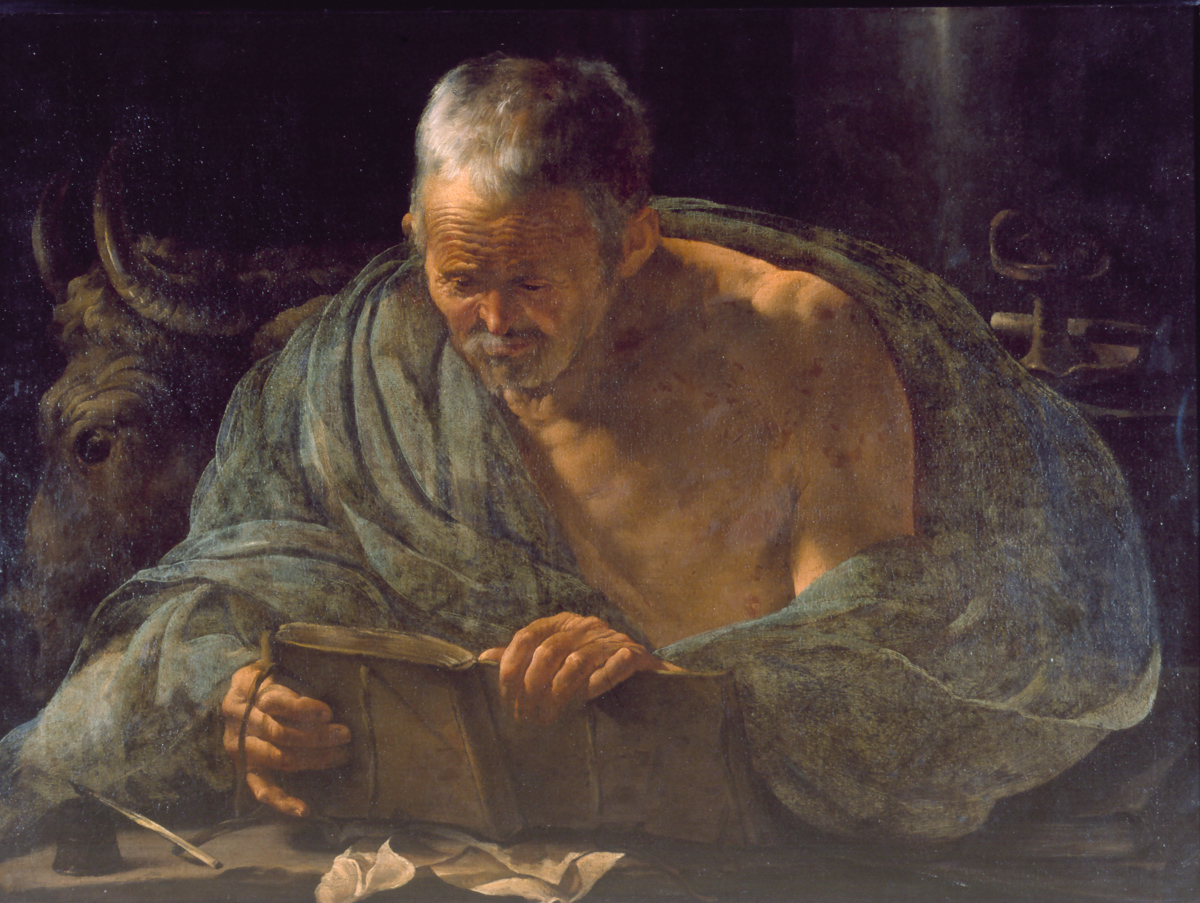

Картина изображает Евангелиста Луку в традиционной иконографии — старик, сидящий за столом за написанием Евангелия, за спиной которого находится соответствующий символ евангелиста — телец. Поясной срез фигуры и небольшой размер работы свидетельствуют о её камерном предназначении. Пространство комнаты едва обозначено, равно как и атрибуты, зато внимание фокусируется на лице и руках персонажа, которые резко характеризованы.

Полотно выполнено в соответствующей эпохе Золотого века Нидерландского искусства колористической гамме — тёплых коричневых тонах. «Евангелисты» работы Тербрюггена и Яна Ливенса, возможно, являются его иконографическими предшественниками, в свою очередь, являясь предтечей Рембрандта. Это редкий пример религиозной живописи Хальса, который специализировался, преимущественно, на портретах, и практически никогда не писал святых. Как сказал эксперт в области творчества художника Слайв, «шанс найти религиозную живопись Хальса был примерно такой же, как найти натюрморт работы Микеланджело».

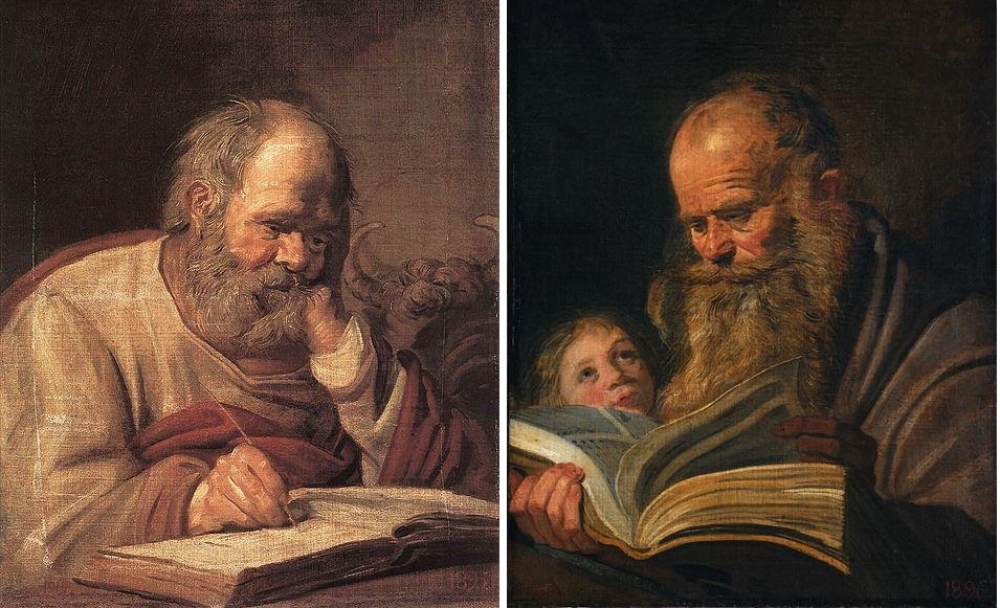

Голова Луки имеет сходство с рисунком апостола «Иакова Старшего» работы Гольциуса (Лейден, 1586). Головы святого Луки и Матфея, видимо, написаны с одной модели. Как указывает Слайв, голова Луки также очень близка к изображению провоста Иохана Дамиуса из «Банкета Офицеров Гражданской Гвардии Святого Адриана» работы Хальса (1620-е).

-

Хальс, «Банкета Офицеров Гражданской Гвардии Святого Адриана» (фрагмент), 1620-е

-

Хендрик Гольциус. «Святой Иаков», 1586

-

Тербрюгген, Хендрик. «Святой Лука», 1622

-

Рембрандт. «Святой Матфей», 1661

История

Изначально картина являлась циклом изображений четырёх Евангелистов. Серединой 1620-х годов она датируется искусствоведами Сеймуром Слайвом и Клаусом Гриммом.

Об обстоятельствах, приведших к заказу картин, ничего не известно. 4 картины, возможно, были написаны для католической или лютеранской церкви, хотя небольшой размер и интимный характер живописи позволяют предполагать, что они были сделаны для небольшой частной капеллы, или возможно для нелегальной католической церкви (schuilkerk) в Гарлеме, или даже для частного дома. В Гарлеме католические службы были разрешены в апреле 1581 года, но домашние капеллы были и раньше. Хотя, возможно, заказчик был протестантом, либо же Хальс написал их вообще для себя — как это сделал Тербрюгген с аналогичным циклом и Рембрандт с апостолами. Гримм и Слайв соглашаются, что скорей всего, заказ был частным, а не секулярным. До XVIII века полотна находились на родине. Первое письменное упоминание о цикле картин относится к 1760 года, когда они упоминаются в числе наследства художника Герарда Хоета Мл.

| Провенанс | |

|---|---|

| Дата | Владелец |

| до 1760 | Коллекция Gerard Hoet (II) (1698—1760). После его смерти имущество распродано. |

| 25—28.8.1760 | Продажа коллекции Gerard Hoet (II) у Franken & Thol, Гаага. Лот 134: «De vier Evangelisten, zynde vier Borst-Stukken met Handen, door F. Hals; hoog 26 1/2, breet 21 duimen». Цена — 120 флоринов, приобрел Jan Yver |

| Дата неизвестна | Приобретен F.W. baron van Borck (Амстердам), прусский коллекционер |

| 13.4.1771 | Анонимная продажа Rietmulder, Гаага (аукционный дом). Лот 34 «4 евангелиста» |

| 1.5.1771 | Приобретена обратно аукционером Jan Yver на анонимной продаже в аукционном доме H. de Winter & J. Yver, Амстердам, за 33 флорина. Ивер собирал вещи по заказу императрицы Екатерины II |

| 20.3.1812 | Передана в церковь (Крым) |

| после 1917 | Местонахождение неизвестно |

| с 1959 | Одесский музей западного и восточного искусства. |

Затем они были приобретены для Эрмитажа Екатериной Великой. В 1771 году корабли, транспортировавшие покупку в числе других приобретений императрицы, попали в шторм: одно из судов затонуло, второе получило пробоину и с трудом дошло до Петербурга (См. «Фрау Мария»; возможно, упоминание о чудесном спасении — легенда). В Эрмитаже они попали в запасники как не очень выдающиеся. В 1774 году они упоминаются в каталоге Эрмитажа Эрнста Мюниха.

В 1812 году они были переданы в украинскую церковь — по распоряжению Александра I куратор Франц Лабенский отобрал 30 картин «для украшения католических храмов Таврической губернии». Груз покинул Эрмитаж 30 марта. Возможно, в середине XIX века цикл уже был разделён — возможно, время сумятицы Крымской войны.

В революционные годы работы были утеряны, пока — как рассказывает режиссёр Анатолий Бобровский — в 1950-х «Лука» не появился на одесском рынке «Привоз», где куратор купил его за 9 рублей. В запасниках Музея западного и восточного искусства отыскали ещё одно аналогичное полотно. Возможно, история о покупке на рынке является легендарной, и две картины не разлучались — по другим указаниям, обе они поступили в 1920 году из Одесской картинной галереи русского искусства. Авторство картин к этому моменту было утеряно, и обе считались работами анонимного русского художника XIX века.

| История «Святого Луки» является очень наглядной иллюстрацией судьбы произведений искусства при советской власти. |

Две недостающие картины — «Марк» и «Иоанн» оказались на западе, в частных коллекциях (последний — с 1997 года в Музее Гетти), причем «Святого Марка» пришлось расчищать от поздних записей — пририсованного воротника. В сентябре 2013 года фонд Усманова приобрел «Святого Марка» для ГМИИ им. А. С. Пушкина (Москва) (когда картину привозили в частную галерею в Москву, ее посетила директор ГМИИ Ирина Антонова и сразу же выделила ее среди прочих картин), а в ноябре того же года передал её в музей.

Сотрудница Эрмитажа Ирина Владимировна Линник, известная своими открытиями, осенью 1958 года просматривая запасные фонды Одесского Государственного музея Западного и Восточного искусства, обратила внимание на две необычные картины. В углу полотен сохранились крупные красные цифры — «фирменный» знак старинной эрмитажной каталогизации (№ 1895 у Луки и № 1896 у Матфея). Уже при первом осмотре картин Линник убедилась, что «беспримерная по своей смелости манера живописи, широкая и энергичная могла принадлежать только самому гениальному новатору живописной техники — Франсу Халсу».

Картина была идентифицирована как работа Хальса, известная по источникам. Это единственное обращение Хальса к религиозным сюжетам, причём о существовании цикла долгое время было известно лишь по упоминаниям, которые считались потенциально недостоверными в некоторых каталогах. Сам цикл считался утраченным.

Вскоре картина была отправлена на выставку в Москву, откуда была похищена (см. ниже). После возвращения картине понадобилась реставрация. В настоящий момент картина экспонируется в Одесском музее.

|

|

|

|

| «Лука» (Одесса) | «Матфей» (Одесса) | «Марк» (Москва) | «Иоанн» (Лос-Анджелес) |

Кража

Весной 1965 года обе картины — «Луку» и «Матфея» привезли из Одессы в московский Пушкинский музей на выставку. 9 марта был санитарный день, когда музей закрыт для публики. На следующий день с утра было обнаружено исчезновение картины. Её варварски вырезали из рамы тупым ножом, вместо того чтобы профессионально отделить раму от подрамника, а затем отделить по внешнему периметру. Это была первая кража в ГМИИ с 1930-х годов, когда похитили картины Доссо Досси и Тициана.

Розыск поручили оперативникам МУРа. Руководителем группы назначен следователь Сергей Дерковский. Дело находилось на контроле в Прокуратуре СССР, куда Дерковского приглашали для докладов практически ежедневно.

Преступление было совершено через несколько недель после заявления министра культуры СССР Екатерины Фурцевой в заграничной командировке: «В Советском Союзе, в отличие от Запада — музеи не грабят». Эта кража была первым крупным случаем преступления подобного рода в СССР. Кража едва не стоила ей министерского кресла. О преступлении советская общественность не знала. Факт преступления был засекречен.

Поиски

Расследование поставили под особый контроль Министерства охраны общественного порядка РСФСР, однако в течение нескольких месяцев после кражи никаких следов картины найдено не было. Было выдвинуто предположение, что «Святой Лука» украден по заказу, поскольку в ГМИИ множество не менее ценных экспонатов. Милиция отрабатывала всех иностранцев в Москве, интересовавшихся живописью. Например, бельгиец Жак Ванденберг, остановившийся в «Метрополе», попадает в разработку — к нему подсылают девушку, которая предлагает ему «рембрандта». Тот сначала соглашается, но на следующий день мгновенно срывается на родину, оборвав в глазах милиции важную ниточку.

Результата всё нет. Фурцева обращается к председателю КГБ Владимиру Семичастному, который передает дело КГБ. Также Фурцева постоянно давила на министра охраны общественного порядка Вадима Тикунова.

Другая ниточка основывалась на информации из Одессы: стало известным, что некий иностранец пытается вывезти какую-то картину без досмотра. В багаже гражданина ФРГ Курта Шварцхайнера было найдено полотно, купленное им у «одного одесского коллекционера», однако когда этого Тимошевского нашли, оказалось, что иностранцу всучили подделку, хотя и высочайшего уровня. Её, а также другие картины в коллекции дилера, выполнил копиист-студент Николай Иванчук.

Однако в итоге дело зашло в тупик.

Разгадка

Преступление было раскрыто не следственными методами, а благодаря ошибке преступника. Почти полгода спустя после кражи, в августе отчаявшийся вор выбрал в толпе возле магазина «Грампластинки» на Калининском проспекте одетого «по-западному» человека и предложил купить полотно старого мастера «уровня Рембрандта» всего за 100 тысяч рублей. Но одетым «по-западному» человеком оказался сотрудник советского посольства в ФРГ, являвшийся также разведчиком КГБ, который сразу понял важность предложения и сказал, что сам он живописью не интересуется, но готов найти покупателя. Была разработана спецоперация. Один из участников — Александр Громов, в 1965 г. — старший уполномоченный 2-го Главного управления КГБ.

Вторая встреча была назначена у бассейна «Москва» в субботу 28 августа. На роль покупателя подобрали Леонида Краснова, сотрудника внешней разведки, блестяще владевшего немецким языком. Встреча состоялась у столовой на ул. Метростроевской. После торга молодой человек согласился скинуть до 60 тыс. рублей. После окончания встречи за преступником велась слежка, которая длилась совсем недолго — до служебного входа Пушкинского музея, что привело сыщиков в изумление. Через 40 минут объект отправился на ул. Маркса и Энгельса, где зашел в подъезд одного из домов.

Личность молодого человека была установлена: Валерий Волков, 27 лет, по образованию — столяр-мебельщик, в 1957 году осуждён за кражу личного имущества, освобожден досрочно, в 1963 году был принят на работу реставратором по дереву в Музей изобразительных искусств имени Пушкина по рекомендации одного из сотрудников.

«Вся эта история должна была быть очень травматичной для спецслужб. И милиция, и КГБ действовали крайне неэффективно: они искали картину везде, где только могли, в то время как музейный работник в течение года скрывал её за печкой в своей квартире».

На решающую встречу сотрудники КГБ прибыли на «Мерседесе» последней модели с ФРГ-шными номерами (из автопарка КГБ) и личным водителем. Волков предложил «покупателю» пойти пешком вместе с ним. За ними последовала «наружка», но в одном из переулков она упускает объект. По словам Краснова, Волков отвел его арбатскими переулками к двухэтажному старинному особнячку — там находилась квартира Изольды, девушки Волкова. Там их встретил подросток, который, не говоря ни слова, принёс с кухни газетный свёрток. Служба наружного наблюдения нашла их только через час. В руках у Волкова была картонная коробка, которую ему дал Краснов. Волкова арестовывают на ул. Метростроевской (Остоженка) с коробкой в руках. А Краснов ушёл — продавец не должен был догадаться, что иностранец подставной. Но Волкова посадили в машину КГБ, и по пути увидели застрявший «Мерседес» Краснова, который почему-то никто не ловил. Это, вероятно, позволило Волкову догадаться, что его заманили в ловушку.

Позже выяснилось, что Волков, мечтавший поступить в Суриковское училище, не смог этого сделать из-за судимости, однако продолжал испытывать тягу к прекрасному и устроился в ГМИИ. Для этого требовалось высшее образование, и ему понадобился фальшивый диплом. Личная жизнь и ухаживание за девушкой повлекли за собой долги; именно тогда с Волковым, предположительно, познакомился коллекционер Валерий Алексеев. Алексеев, предположительно, обещал ему помочь с дипломом за 1000 рублей.

Предположительно, Алексеев показал Волкову, как правильно вырезать и хранить картину (Волков этого требования не выполнил), дал новую обувь, чтобы его не могли выследить собаки, и забрал у него картину после того, как тот её вынес. У Алексеева, предположительно, картина оставалась в течение нескольких месяцев, пока шло безрезультатное расследование, пока отдел кадров ГМИИ в ультимативной форме не потребовал от Волкова диплома. Волков, предположительно, пришёл к Алексееву за деньгами и документами, но тот не дал ему ни того, ни другого, и Волков забрал «Святого Луку» обратно. Дальнейшие нелепые шаги по его реализации и привели к аресту вора.

По мнению следователя, Алексеев соблазнил Волкова на кражу, причём по заказу какого-то иностранного коллекционера либо советского подпольного миллионера. Личность третьего лица осталась не установлена. Алексеев — ныне известный респектабельный коллекционер — решительно открестился от своей причастности к краже: «Я не имею никакого отношения к похищению картины „Евангелист Лука“, считаю всё случившееся провокацией, направленной против советских коллекционеров живописи. КГБ просто „пристегнул“ меня к этому делу. Я понятия не имею, где была картина, как её нашли…». Алексеев, утверждавший, что его оговорили и что он ничего не помнит, был направлен на экспертизу в Институт судебной психиатрии имени Сербского, где признали, что он не в состоянии отвечать за свои поступки.

Волков получил 10 лет лишения свободы (суд состоялся 21-22 февраля 1966 года). С осуждённого взыскали 901 рубль за реставрацию полотна, которое приглашённый эксперт оценил в 120 тыс. рублей. Вина Алексеева была не доказана.

В 2008 году «Святой Лука» находился в музее, когда был украден соседний «Поцелуй Иуды» работы Караваджо.

Реставрация

Холст был сильно повреждён из-за плохих условий хранения. Картина была свернута в трубку, отчего по всему красочному слою пошли мощные горизонтальные трещины. Бесценное полотно почти полгода пролежало в сухости и тепле — его засунули за печь в деревянном доме, — и, согласно выводу специалистов, фактически было утеряно безвозвратно.

Однако через 2,5 года его отреставрировали и вернули на Украину. Реставрация была выполнена одним из лучших реставраторов страны Степаном Чураковым, имевшим опыт реставрации полотен в Дрезденской галерее. После этого картину отправили из Москвы в Одессу.

Фильм «Возвращение Святого Луки»

В 1970 году в СССР был снят фильм «Возвращение Святого Луки». Этот детектив был посвящен краже и успешному расследованию этого преступления. Однако его сценарий практически не основывался на реальных событиях. Титр «основано на реальных событиях» в фильме отсутствовал, и лента была воспринята публикой как художественное произведение, основанное на вымысле.

«В действительности, конечно же, широкая общественность пребывала в полном неведении относительно кражи. Тем не менее, правду нельзя было скрыть, поэтому понадобился ещё один механизм. История фильма „Похищение Святого Луки“ соблюдает классический механизм сокрытия истины путем выставления её на самом видном месте, — процедура, воплощенная в рассказе Эдгара По „Украденное письмо“. Так же, как лучший способ скрыть украденное письмо — это повесить его на стену, лучший способ скрыть скандальную кражу — это снять про неё художественный фильм без упоминания, что он основан на реальных событиях. Фильм должен был фикционализировать реальную историю и таким образом представить её недостоверной».

История, изложенная в фильме, являлась не правдивой, а правдоподобной.

| …именно правдоподобная. Реальная история была одновременно и проще, и запутанней. Совпадают только два факта — «Святого Луку» действительно украли из Пушкинского музея. А потом портрет действительно был найден и возвращен в музей. |

Согласно фильму, вор был опытным уголовником, которого нанял подпольный советский антиквар, в свою очередь, получивший заказ от западного арт-дилера в Москве. Антиквар дает ему карту музея. Полковник Зорин раскрывает преступление, изучив подпольный художественный мир в Москве. В реальности, хотя подпольный рынок искусства был основательно перетряхнут, результата это не принесло.

Заслуга в раскрытии преступления принадлежит не КГБ, а милиции. Последнее «передёргивание» находится в русле восхваления советской милиции в кинематографе, производимого под покровительством министра внутренних дел Щёлокова. Щёлоков сам показал Брежневу фильм перед премьерой в его личной резиденции в Завидове.

| Фильм | Реальность |

|---|---|

| Кражу совершил беглый вор-рецидивист | Кражу совершил сотрудник музея |

| Картину украли в ночное время | Картину украли в санитарный день |

| Картину нашли благодаря скрупулёзной работе органов | Картину нашли благодаря случайности |

| Преступника арестовала милиция | Преступника арестовал КГБ |

| Все заканчивается на морском теплоходе | Все заканчивается на Остоженке |

| Заказчик был наказан | Заказчик получил справку из Института психиатрии и остался на свободе |

| Милицейский детектив получился захватывающим, но сильно искажающим реальность — «ненужные» факты и ошибки государства скрыты, порок наказан, добродетель торжествует, КГБ не упомянуто. |

Реализация этого фильма привела к далеко идущим последствиям для советского кинематографа и, в частности, для советского детективного жанра. Тема кражи произведений искусства, которая ранее отсутствовала в советской массовой культуре, была легитимизирована в качестве полноправной составляющей жанра.

В фильме «роль» украденной картины исполняет копия, написанная сотрудником одесского музея Олегом Соколовым.

Выставки

- 1962. Гарлем. Выставлены «Святой Лука» и «Святой Марк»

- 1960, 1962. Ленинград, Эрмитаж

- весна 1965. ГМИИ им. А. С. Пушкина (Москва). Выставка западноевропейской живописи XV—XVIII веков.

- 1989/90. Вашингтон, Лондон, Гарлем. Ретроспектива Франса Халса

- зима 2005. ГМИИ им. А. С. Пушкина. «Картины Франса Халса „Евангелист Лука“ и „Евангелист Матфей“»

- лето 2012 года (до 9 сентября). ГМИИ им. А. С. Пушкина, выставка «Возвращение Святого Луки. Западноевропейская живопись VI—XVIII веков из музеев Украины»

Леонид Каневский

Леонид Каневский родился 2 мая 1939 года в Киеве. Его родители к искусству отношения не имели. Правда, мама в юности училась в Киевской консерватории, но в семнадцать лет вышла замуж, и с консерваторией пришлось распрощаться. Отец же по профессии был технологом-фруктовщиком. Он очень любил свою профессию и хотел, чтобы и сын пошел по его стопам.

Юный Леонид, однако, мечтал совсем о другом. С одиннадцати лет он хотел стать артистом. Окончив школу, семнадцатилетний паренек отправился покорять Москву.

Поступить в театральное оказалось совсем не просто. В Школу-студию МХАТ Леонида не приняли. Великий Масальский, сложив пальцы трубочкой и приставив ее (трубочку) к глазу, сказал: «Не наша фактура!». То же самое его ждало и Щепкинском училище. Вновь юноша услышал, что не подходит по фактуре.

Удача Каневскому улыбнулась в Театральном училище им. Б.В. Щукина. Он был зачислен на курс Веры Константиновны Львовой. Здесь же ему довелось учиться у замечательных педагогов Цецилии Львовны Мансуровой и Владимира Георгиевича Шлезингера. Педагогом по художественному слову был знаменитый чтец Яков Михайлович Смоленский. Вместе с Леонидом Каневским учились: Василий Ливанов, Андрей Миронов, Зиновий Високовский и Ольга Яковлева.

По окончании в 1960 году Щукинского училища Леонид Каневский был принят в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола. В 1967 году он перешел в Театр на Малой Бронной.

Дебютировал Леонид Каневский в кино в 1965 году, снявшись в сказке «Город мастеров». А спустя три года на экраны вышла искрометная комедия «Бриллиантовая рука». Каневскому досталась совсем небольшая, почти эпизодическая роль контрабандиста. Начинающий актер сам придумал текст, придумал, как все это обыграть, и роль получилась удивительно смешной, запоминающейся. Это был его первый большой успех.

Всесоюзную славу актеру принесла роль майора Томина в знаменитом телесериале «Следствие ведут Знатоки». Первые четыре фильма вышли в 1971 году и сразу обеспечили главным героям невероятную зрительскую любовь. В какой то степени этот успех был прогнозируемым. Детективный, лихо закрученный сюжет, обаятельные и такие непохожие Знаменский (Георгий Мартынюк), Томин (Леонид Каневский) и Кибрит (Эльза Леждей) – это и стало залогом популярности. Но вот то, что сериал затянется на многие-многие годы, вряд ли кто ожидал. На протяжении двух десятилетий зрители с неослабевающим интересом следили за очередными расследованиями Знатоков.

Не меньшей любовью Знатоки пользовались и у правоохранительных органов. Знаменитые концерты, посвященные Дню Милиции, практически никогда не обходились без их выступлений. Вспоминает Леонид Каневский: «И вообще, в Союзе не было такого горотдела милиции, который бы не приглашал нас выступить. Нас передавали, как эстафетную палочку. Знали, например, что я люблю париться, а Герка обожает пельмени. Встречавшие нас милицейские руководители еще у трапа самолета говорили: «Семеныч, банька топится. Яковлевич, пельмени варятся». Замечательно встречали! Конечно, это давало заработок, но и интересно было безумно. Каждый месяц - минимум по две поездки. <…> Мы были чем-то вроде жилетки, в которую можно все свои беды и проблемы выплакать. Такая себе живая исповедальня. И для кого? Для тогдашнего руководства!»

О популярности Знатоков говорит такой факт. Однажды в Комсомольске-на-Амуре милицией был задержан вор в законе, живший в одной гостинице с артистами. Узнав, о том какие соседи проживали рядом с ним, он был невероятно огорчен, что не успел ограбить их. На удивленный вопрос начальника милиции, мол, что у них, артистов, и брать то нечего, тот ответил: «Не понимаешь ты, начальник. Не в этом суть. Представляешь, какой бы звон по зоне пошел, что я ЗнаТоКов обнес!»

При такой популярности и длительности сериала, Каневский не стал актером одной роли. Актер много и интересно снимался. При этом играл он преимущественно характерные роли. Удивительно, но его майор Томин да еще эпизод в картине «Весна на Одере» стали единственными положительными ролями в кино. Каневский с присущей ему легкостью и изяществом играл всевозможных жуликов, воров, гангстеров, хулиганов, или просто отрицательных типов.

Все прекрасно помнят, например, его господина Бонасье в приключенческом фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» (1979). Как и в «Бриллиантовой руке», вновь небольшая, эпизодическая роль, и вновь успех, который стал для актера, по его собственному признанию, «полнейшей неожиданностью, хотя и очень приятной». Замечательным оказался его дуэт с Леонидом Ярмольником в детском фильме «Пеппи-Длинный чулок» (1984), где они изобразили двух жуликов-воров – Карла и Блона.

Начало 90-х. С развалом Советского Союза, стали приходить в упадок театры и кино. Многие актеры оставались без работы. Леонид Каневский вспоминает: «В то время вообще театры пустовали. Дикое было ощущение, совершенно непривычное. Понимаешь, невостребованным оказался не я, а дело, которому я служил и служу. В то тяжелое время людям было не до спектаклей. Как раз тогда Женя Арье носился с идеей создания русскоязычного театра в Израиле, собирал труппу, пригласил и меня. Я его хорошо знал, поверил и решил в свои пятьдесят круто изменить свою жизнь».

Так в 1991 году Леонид Каневкий оказался в Израиле, в Тель-Авиве, став вместе с Евгением Арье одним из основателей Театра «Гешер» («Мост»). «На первых порах было чудовищно тяжело... Трудностей хватало. Например, однажды мы четыре месяца не получали зарплату. Старая закалка помогла все это перенести. А затем театр начал развиваться, набирать обороты. Талант Жени Арье, его огромная энергия принесли свои плоды» - рассказывает Леонид Каневский.

Очень скоро театр приобрел в Израиле большую популярность, а для актеров, в том числе и для Каневского, стал настоящим домом. Здесь им было сыграно множество разнообразных ролей. Любимыми спектаклями Леонида Семеновича являются «Дело Дрейфуса», «Три сестры», «Деревушка», «Раб», «Шоша».

Там же в Израиле Каневский проявил себя в новом качестве – ведущего телепрограммы. Когда открылся русскоязычный телеканал, он был приглашен вести передачу «Хочу все съесть». Каневский согласился вести эту программу при одном условии - если она не будет копией программы Андрея Макаревича «Смак». В результате появилась новая интересная передача, которую смотрит в буквальном смысле вся страна.

А что же кино? Леонид Каневский продолжал немало сниматься. Только теперь талантом актера уже наслаждались израильские зрители. Он сыграл в довольно известных израильских фильмах: «Опоздавшая свадьба», «Электрический человек», «Еврейская месть» (роль - пятидесятилетний репатриант Натан) и других.

Со своей будущее женой Анной Леонид Каневский познакомился в 1967 году. Анна - дочь известного актера Ефима Березина – знаменитого Штепселя из киевского дуэта «Тарапунька и Штепсель», который многие годы блистал на эстрадных подмостках Советского Союза. Программы для этого дуэта писал Александр Каневский - старший брат Леонида. Он то и познакомил их. А поженились Леонид и Анна лишь спустя восемь лет.

Анна по профессии - филолог, переводчик с английского и польского языков. В 1977 году у них родилась дочь Наташа. Она окончила театральный факультет Тель-Авивского университета. По специальности Наталья - театральный дизайнер, работает на израильском телевидении.

С января 2006 года по настоящее время Леонид Семёнович Каневский — ведущий документального сериала «Следствие вели…» на «НТВ». Параллельно актёр продолжает играть в театре «Гешер». в 2009 году снялся в сериале «Семин».

Каневский сыграл роли в более чем семидесяти фильмах и много ролей в театральных спектаклях. Награждён орденом Дружбы (20 апреля 2010).

Женат на дочери знаменитого «Штепселя» (Ефима Березина) Анне Березиной. Родной брат — писатель-сатирик Александр Каневский.